サムスン電子ジャパン株式会社は、2025年7月18日(金)に開催された大阪・関西万博2025のテーマウィークスタジオにて、AIフォーラムを実施しました。このパネルディスカッションでは、AIオピニオンリーダーが「Galaxy AI」の進化がどのようにユーザーのニーズや懸念に対応していくかを探りました。

フォーラムには、サムスン電子(以下、Samsung)の常務兼モバイルエクスペリエンス事業部テクノロジー戦略チーム長であるソン・インガン氏と、クアルコムコリア副社長兼営業&ビジネス開発担当のキム・サンピョ氏が登壇!両氏は、人間中心のAIの重要性と、消費者の日常生活を形成するモバイル技術の役割について議論しました。

※クアルコム(Qualcomm)とは、アメリカに本社を置くモバイル通信技術と半導体の設計開発を行う企業です。特に、3G、4G、5Gといったワイヤレス通信技術の基盤開発と商用化に貢献し、スマートフォン向けチップセット「Snapdragon」で広く知られています。自社工場を持たないファブレス企業であり、オンデバイスAIなど次世代技術にも注力しています。

AIを頻繁に利用するユーザー数は直近6ヶ月間で2倍!一方で「距離感」を感じるユーザーも存在することが明らかに

日本では仕事やプライベートでAIを活用する人がまだ少ないと言われています。

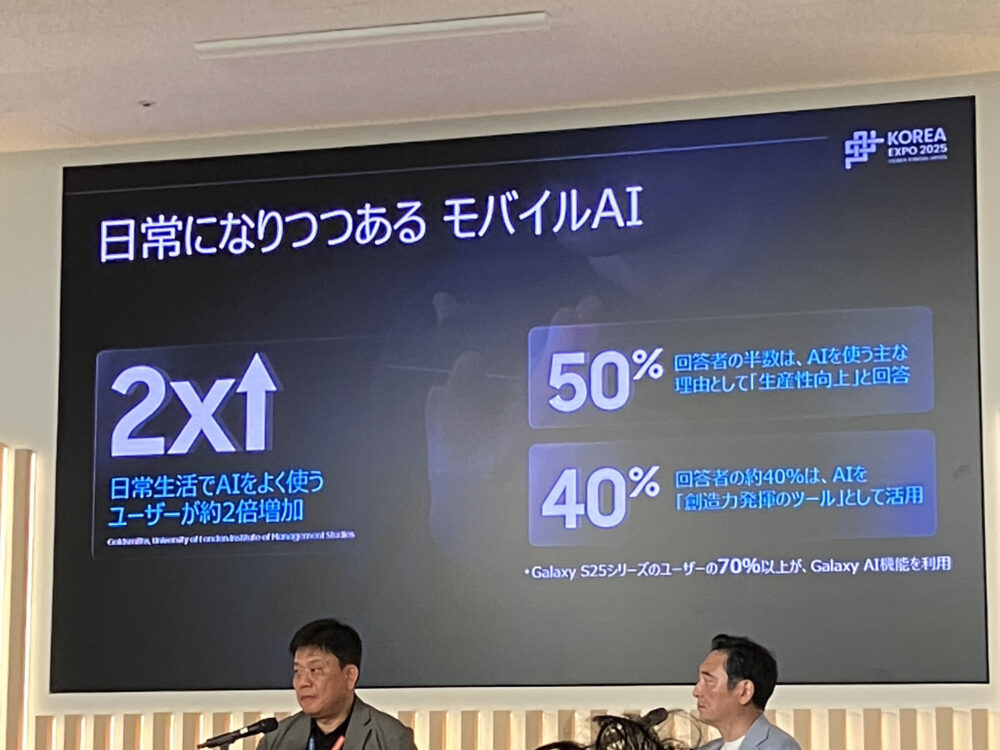

しかし、ソン・インガン氏はAIの普及が「本当に速いスピード」で進んでいると指摘します。直近6ヶ月間で、実生活でAIを頻繁に利用するユーザーは2倍に増加したとのこと。これらのユーザーの約50%以上が生産性向上を目的とし、約40%がクリエイティブな活動のためにAIを活用していると回答しています。さらに、2025年2月発売の「Samsung Galaxy S25」シリーズでは、約70%以上が日常的に「Galaxy AI」を使用しているというデータも紹介されました。

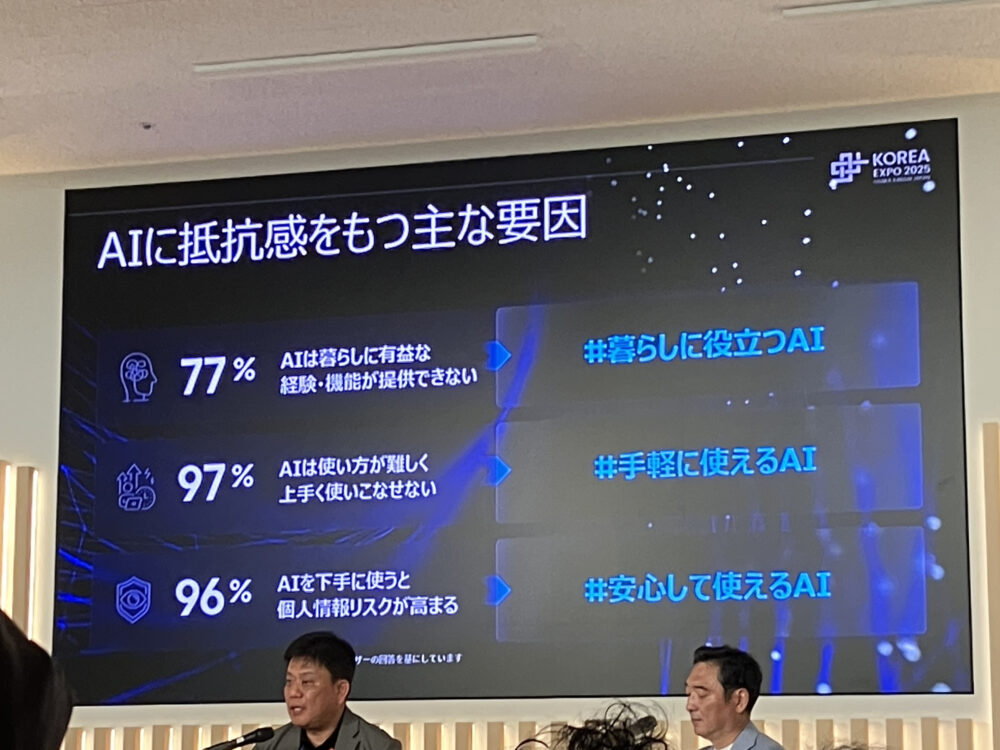

一方で、AIに対してまだ「距離感」を感じるユーザーも存在するとソン氏は語ります。その理由として、「AIが本当に自分の役に立つのか」「使い方が複雑ではないか」「個人情報は安全に保護されるのか」といった実用性、使いやすさ、安全性の面での懸念が挙げられます。ソン氏は、これらの懸念を払拭することが真のユーザー中心のAIを提供するための鍵であり、ユーザーの立場に立って意味のあるAIを具現化していきたいとAIフォーラムでは述べました。

実際のところ、「AIをまだ一度も使ったことがない人」もいたり、「AIを積極的に使いこなしている人」も日本では多く見受けられます。日本には『ドラえもん』というAIロボットが登場する有名なコンテンツがあるのにもかかわらず、まだまだAIに距離感を感じる人もいるのは、AIが日常生活において「何に役立つ」のかわからないからかもしれません。

ソン氏はあくまでもグローバルのデータとして紹介していますが、AIで今後何ができるのかのイメージが付かないと「距離感」を感じてしまうユーザーもなかなか減らないかもしれませんね。

距離感の解消には「オンデバイスAI」「マルチモーダルAI」が不可欠と語る

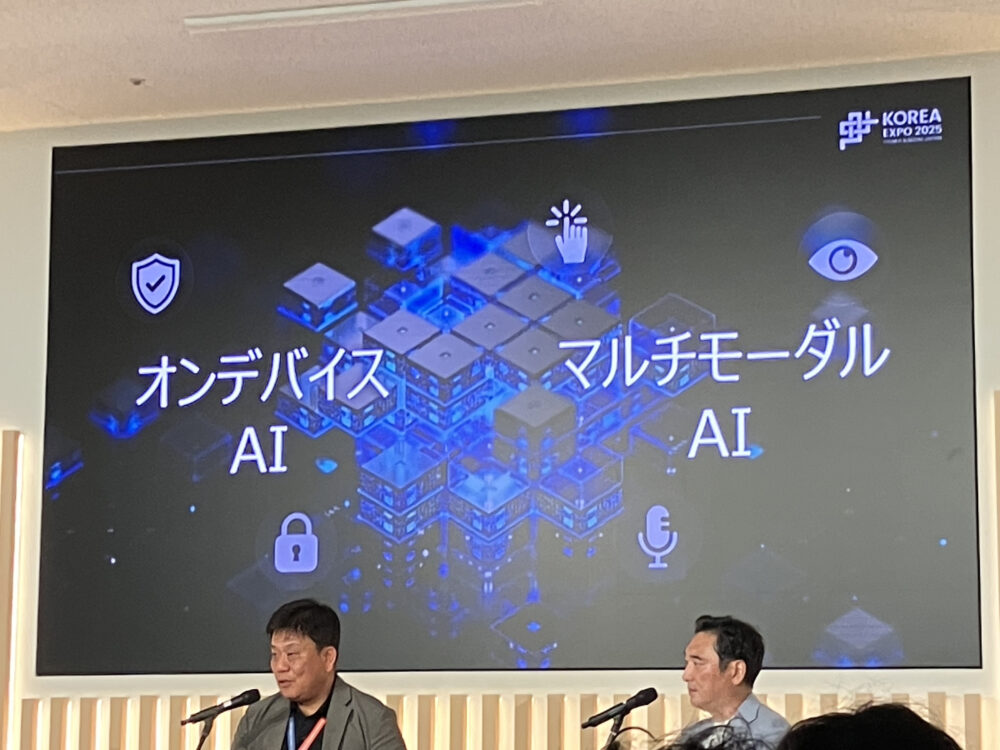

人間が世の中を認識するマルチモーダルな方法に基づき、人間のように思考し反応するAIの実現は、素晴らしいソリューションとなるとキム・サンピョ氏は述べています。この「距離感」を解消するためには、「マルチモーダルAI」と「オンデバイスAI」が不可欠であると強調しました。

具体的には「マルチモーダルAI」とは、人間が世界を認識するように、複数の種類のデータ(テキスト、画像、音声など)を組み合わせて思考し、反応するAIのこととなります。これにより、より人間らしい、豊かな情報処理が可能になります。

そして、「オンデバイスAI」とは、AI処理をクラウドではなく、スマートフォンなどのデバイス上で直接行う技術です。これにより、通信遅延の短縮、個人情報の保護強化、インターネット接続がない場所でもAI機能が利用可能になります。

クアルコムは、AI開発者向けに「Qualcomm AI Stack」や150以上のAIモデルを提供する「Qualcomm AI Hub」を提供。スマートフォンアプリが爆発的に普及した背景には、開発者が革新的なアプリを開発し、消費者がそれをアプリストアを通じてダウンロード購入することで得られた利益が、さらなるアプリ開発へと繋がる「好循環な構造」が構築されたことがをキム氏は指摘しています。キム氏は、AIの成功においても、同様の好循環を築くことが重要であると語りました。

インプットの最小化とアウトプットの最大化を図る「Galaxy AI」機能

ソン氏は、SamsungがAIをより直感的で自然に使えるようにするための取り組みについて解説し、特に、「ユーザーの労力を最小限に抑え、アウトプットを最大化する」ことに注力していると述べました。その具体例として、「かこって検索」や「Geminiを利用したアプリ間連携」、「Gemini Live」、「生成AI編集」、「オーディオ消しゴム」、そして「リアルタイム通訳機能」といったAI機能を、日常生活での使用例を示す動画とともに紹介しました。

こちらは、「マルチモーダルAI」の実現に近い形で展開されており、文章だけでなく、画像・動画・音声を複合的に取り扱うことで、まさにユーザーの生産性向上やクリエイティブな活動のサポートを展開しています。

実際に使ってみると、「AIってこういうこともできるんだ」と驚かされる機能ばかりで、AIに距離感を感じるユーザーも、AIを身近に感じる要素にもなり得ると考えています。

セキュリティ強化のために、クアルコムと連携してオンデバイスAIを推進!

ソン氏は、AIの有用性を高めるためには個人のニーズに合わせたパーソナライズが不可欠と語り。そのためには、ユーザーデータの活用と、その個人データの安全な保護が重要であると、セキュリティの重要性を強く強調しました。そして、セキュリティを最高レベルで維持するため、クアルコムと連携して、ユーザーの情報をクラウドではなく、デバイス単体で処理するオンデバイスAIを推進していると説明しています。

やはり、AIはパーソナライズドされてこそ、真価が発揮されるもの。クラウド上で情報が処理されるメリットはあるものの、仕事上の機密情報や誰にも言いたくない秘密などこれは誰しもあるものです。

そのため、SamsungがオンデバイスAIをクアルコムと連携して推し進めることは、まさに個人の様々な情報を安全な環境で分析・処理できることを示しています。

生活のあらゆる瞬間に浸透する「アンビエントAI」への進化!そして将来のAIの展望を語る!

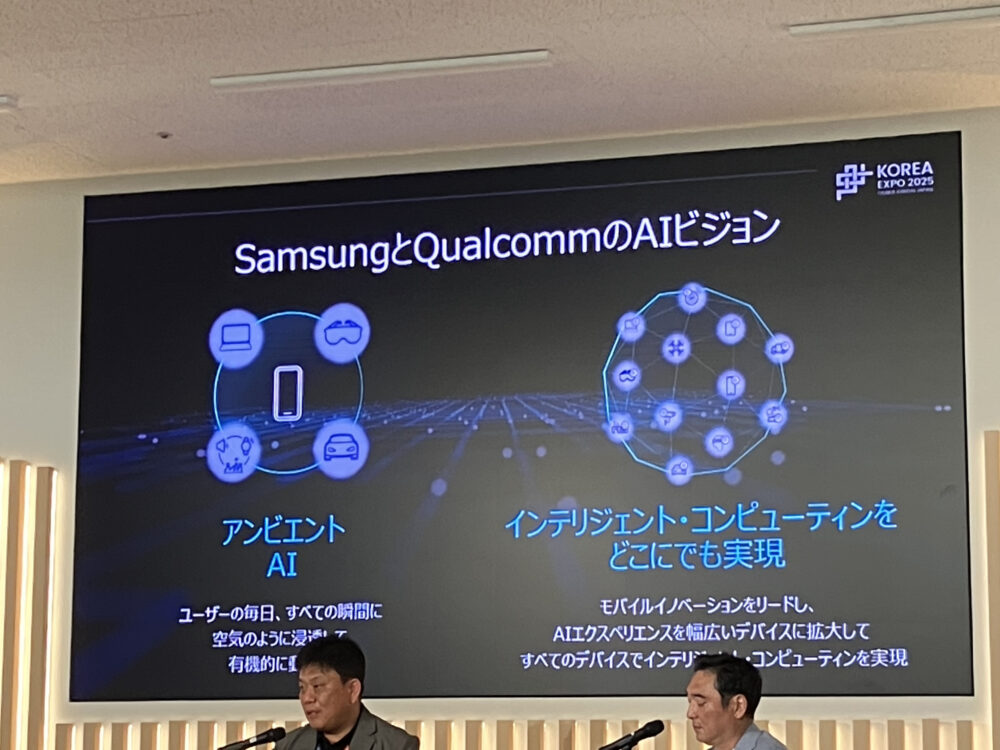

ソン氏は、Samsungが「AIの未来は、より自然で直感的な方向に向かっていく」と考えており、「ユーザーが望むことを言わなくてもAIが予めユーザーの状況を理解するようになるだろう」と展望を語っています。

また、スマートフォンを中心に、パソコン、ウェアラブルデバイス、IoT家電製品といった多様なデバイスが有機的に連携し、ユーザーの生活のあらゆる瞬間にAIが浸透する「アンビエントAI」の実現を目指すビジョンも紹介され、キム氏も同様に、「AIエクスペリエンスはスマートフォンを超え、ウォッチ、リング、IoT、オートモーティブ、ヒューマノイドまで様々なデバイスに繋がり、より統合された形で拡張されていくだろう」とAIの将来について紹介しました。特にスマートフォンについては、「最もパーソナルかつ頻繁に使用するデバイスであることから、AI基盤の革新デバイスとしてさらに発展していくだろう」と強調。

最後の締めでは、「これからのAIは単なる技術の競争ではなく、ユーザーをどれだけ理解し、どのようにサポートするのかということが鍵になると思われ、本日のフォーラムが単にAI機能を紹介する場ではなく、私どもがどういった方向の技術を作り、それをユーザーにアプローチをしていくべきなのかご来場の皆様とご一緒に考察する時間になりましたら幸いです」と会を締めくくりました。

取材を終えて

今回のフォーラムを通じて、AIの進化が日常生活に深く浸透していく未来像が具体的に示されました。特に、オンデバイスAIやマルチモーダルAIの発展により、ユーザーがAIに「命令する」だけでなく、AIが先回りして最適なサポートを提供する世界が見えてきています。

弊メディアが注力している「推し活」においても、AIの進化は新たな変化を生み出すかもしれませんね。例えば、ファンの嗜好や感情をリアルタイムに分析し、最適なコンテンツやグッズ情報をパーソナライズして提案する仕組みが登場するかもしれません。さらには、AIが推し活の体験そのものを拡張し、バーチャルライブやAI生成コンテンツを通じて、これまでにない “推しとの距離感” を提供する未来も想像できます。

今回のフォーラムは、単なる技術発表の場ではなく、AIが人間中心のテクノロジーとして、私たちの趣味や日常にどのように寄り添えるのかを考えるきっかけとなりました。

今後、推し活を含めたライフスタイルのあらゆる領域で、AIが「体験をより豊かにするパートナー」となる未来を、弊媒体としても引き続き追っていきたいと思います。AIについて、プレスリリースや取材などについてもぜひともお問い合わせください。

(取材:間野優希)