ドゲンカルチャー実行委員会は、2025年9月6日に「ドゲンジャーズ基金」を設立しました。この基金は、ヒーローコンテンツの強みを活かし、持続可能な社会貢献の基盤を築く、日本でも珍しい取り組みです。今後も子どもたちや地域社会に笑顔を届けるための支援活動を継続していきます。

※会見の様子。シャベリーマン(株式会社悪の秘密結社 広報部長)、下青木秀輝(ドゲンカルチャー実行委員会/株式会社エムマーケットエージェンシー 代表取締役)、丸尾好幸(一般財団法人日本未来創造公益資本財団〈JAFPIC〉代表理事)、樋口朋晃(JAFPIC プログラムオフィサー)、杉本創(JAFPIC プログラムオフィサー)

2020年に放送開始したドゲンジャーズは、テレビ、YouTube、VODなどを通じて年間330万人以上に視聴され、その人気は九州だけでなく全国の熱狂的なファンに広がっています。

番組配信やヒーローショーの実施に加え、ヒーローに会うことができない子どもたちにも笑顔を届けるため、訪問活動も行っています。これらの活動は「ドゲンカルチャー」として展開されています。

ドゲンジャーズは、これまでヒーローショーやイベントを通じて多くの人々に笑顔を届けてきました。しかし、長期入院中の子どもたち、ひとり親家庭で寂しさや不安を抱える子どもたち、離島や過疎地域でイベント参加の機会が少ない子どもたちなど、私たちの活動がまだ届いていない、支援を必要としている子どもたちがいます。

このような子どもたちにも笑顔を届けるため、「ドゲンジャーズ基金」は設立されました。

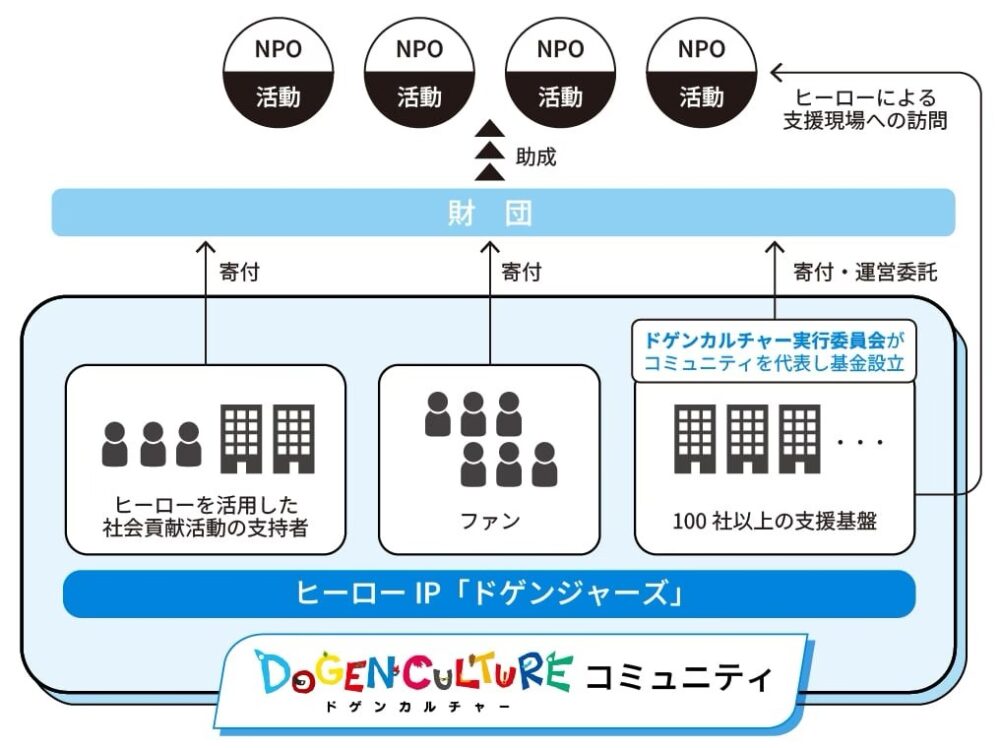

「ドゲンジャーズ基金」は、ドゲンカルチャー委員会の株式会社エムマーケットエージェンシー(MMA)が設立し、一般財団法人日本未来創造公益資本財団(JAFPIC)が運営しています。

本基金では、ドゲンカルチャーに賛同する企業や個人からの寄付を公募し、地域貢献活動を行うNPO法人などの団体へ助成金として交付します。

MMAは「ヒーロー」の力を通じて、発信力と実行力で参加の輪を広げ、JAFPICは透明性と公平性を確保する運営基盤を提供します。これにより、寄付が現場の活動を支え、成果を共有することで参加が循環する仕組みを構築します。

ドゲンジャーズ基金の特長とは?

ドゲンジャーズ基金は、企業、地域、ファン、個人が一体となってヒーローを支援し、持続可能な社会貢献を実現する日本でも珍しい基金です。

この基金は、ヒーローを起点に多様な主体が参加することで支援が広く循環するコミュニティ育成型であり、一社単独ではなく80社を超える企業が「ドゲンカルチャー」に共感し賛同基盤を確立しています。

これにより、横断的で持続可能な社会貢献のエコシステムを目指します。また、寄付金はNPOなどの地域団体への助成に充てられるだけでなく、一部はヒーローの現場派遣にも活用され、支援者の思いが直接届き、支援の実感を高めます。

今後の活動は?

本基金では「子ども・教育」「まちづくり」を対象とします。

具体的な活動例は、ひとり親・貧困家庭の食支援(フードドライブ/フードパントリー)・ヒーローに会いに行けない子どもたちへの訪問活動・小児病棟訪問、離島・過疎地域でのヒーローショーなどを想定しているとのこと。

その他、災害地域への支援活動やまちづくり支援など、地域と子どもに笑顔を届ける事業への支援を行ってきます。

第1回の公募は9月上旬の開始を予定しています。

ヒーローの力を社会の仕組みに変換した、非常にユニークな試み!

今回の「ドゲンジャーズ基金」は、単なるキャラクターを使ったCSRや地域イベントとは一線を画していると感じます。通常、ヒーローショーやグッズ販売といったエンタメの枠を超えることは難しいのですが、この基金は「ヒーロー=社会貢献の象徴」と位置づけ、ファンや企業を巻き込みながら、寄付が循環する仕組みに昇華している点が新しいですね。

特に注目すべきは、単発的なイベント支援ではなく「基金」という持続可能な枠組みを選んだことです。これは、従来ありがちな「やって終わり」の企画ではなく、継続的に子どもや地域にリーチする基盤づくりにつながります。

また、ドゲンジャーズ自体が九州発のヒーローIPでありながら全国的なファンを抱えていることもポイント。東京や大阪の大資本ではなく、地域発のコンテンツが社会貢献の旗振り役になることは、文化的にも大きな意義があると感じます。

「ヒーローを応援することが、そのまま地域社会の子どもたちを応援することにつながる」──この直感的なわかりやすさが、多くの人を巻き込む力になるでしょう。

今後、他のご当地ヒーローやアニメIPが追随する可能性もあり、日本のエンタメ×社会貢献の新しいモデルケースになり得ると考えます。